【自律神経】を調整する鍼灸治療 岐阜『うめはら鍼灸院』

機能性ディスペプシア

目次

情報量が多いので、必要な箇所だけお読みください。※クリックするとその場所に移動します。

機能性ディスペプシア(FD)

うめはら鍼灸院の機能性ディスペプシアのとらえ方

機能性ディスペプシアの典型的なイメージ

―友人の結婚式でスピーチを頼まれた。

―料理が運ばれてくるが、緊張して胃袋の筋肉に力が入り、食べれない。

―なんとかスピーチをこなして、ほっとしたら、胃袋の筋肉の緊張がほぐれて、食べ始めることができる。

もう少し日常的なイメージとしては、

―ストレスなどにより自律神経が緊張して、胃袋の筋肉がカチコチになってしまう

―食べてないときもキリキリ胃が痛む、食べようと思っても食べれない

―少し食べるとすぐにお腹がいっぱいで食べれなくなる

―吐き気、気持ち悪さも続く

―食後には食べたものがお腹に長時間残って苦しい

先ほどの結婚式のスピーチでは、笑い話で済みますが、これが毎日続き、通学、部活、仕事、友人とのお出かけや会食などに影響が出てくると、人生を揺るがす一大事になってきます。

機能性ディスペプシアの症状は、患者さん本人が日常生活を送ることが本当に苦しいのに、胃カメラを中心とする病院での様々な検査をしても原因不明となるところにポイントがあります。この場合、消化器内科では、よく胃酸を抑える薬が出されますが、これは確かに胃潰瘍や逆流性食道炎の予防には役立ちますが、なんだか原因には効いていなくて、対処療法的な2番煎じであるように思います。うめはら鍼灸院が考える機能性ディスペプシアの流れは、次のようなものです。

① ストレスなどにより、自律神経が緊張する(交感神経優位)

② 自律神経の緊張により、胃の筋肉に力が入る(お腹から触ったときに胃袋の形がわかることがある)

③ 胃の筋肉がガチガチのため、食べたものが先に進んでいかない(胃袋に停滞してしまう)

④ 胃酸も胃袋にたまり、胃炎、胃潰瘍をおこしたり、げっぷとともに逆上して、逆流性食道炎の原因となる

このように考えたとき、胃酸を抑える薬は、④にしか効いていないのではないでしょうか。根本から改善させようと試みたとき、一番重要なのは、①に対して、自律神経がリラックスすることです。そうすれば②③④と続く悪循環のストーリーを食い止められると考えています。最近では消化器内科でも胃酸を抑える薬に加え、精神安定剤を処方されるケースが増えてきています。やはり自律神経のリラックスにより、胃腸の力みが緩和することが重要ということではないでしょうか。一時しのぎとして、精神安定剤は優れていますが、数年単位の長期的な服用は心配もでてきます。うめはら鍼灸院では鍼灸治療とセルフケアを自律神経のリラックスに照準をあわせて、患者様本人の力を高めて改善をはかります。うめはら鍼灸院では、この考えのもと、たくさんの患者様に、「食べてもしんどくなくなってきた」「体重が増えてきました」「友達とランチに行けるようになりました」という喜びの声を頂いております。

うめはら鍼灸院での機能性ディスペプシアの鍼灸治療

うめはら鍼灸院では、

A 自律神経調整の鍼灸治療

に加えて、

B 機能性ディスペプシアの②パターンの鍼灸治療

を使用します。

A 自律神経調整の鍼灸治療

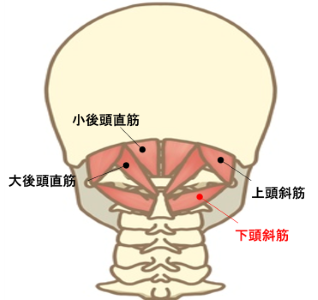

自律神経が不調の方の基本的な体質は、考え過ぎで、胸から上(特に頭)にエネルギーが集まりすぎ、おへそから下(特に膝から下)がスカスカになっています。これを中国医学では上実下虚(じょうじつかかきょ)と言います。この上実下虚を改善するために、当院で考案した足、腰、肩のマッサージを行います。さらに自律神経の切り替えポイントである頭の付け根(後ろ髪の生え際)の、下頭斜筋(かとうしゃきん)のコリ・緊張をゆるめることが効果的です。

B 機能性ディスペプシアの②パターンの鍼灸治療

Bパターン① 肝臓が胃腸をいじめているタイプ(肝脾不和:かんひふわ)

【特徴】

―ストレスで胃がキューっと痛い

―胃袋の筋肉に力が入って抜けない

―胃炎・逆流性食道炎

【見分け方】

脈診 : 力強く、硬さがある

腹診 : 全体の表面に張りがある 胃袋の形がはっきりわかることもある

舌診 : 先端や両端の赤さが強い

肝脾不和は、中国医学の専門用語になりますが、2,000年前の書物にも記載されている症状です。肝臓が脾(胃腸)をいじめているという状態。現代医学に言い直すと、胃酸が胃に炎症をおこすという状況です。この際に、肝臓が強すぎるので、肝臓の渋滞を解消することと、傷つけられた胃を守ることに対するツボを使います。

【使用するツボ】

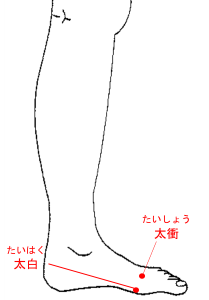

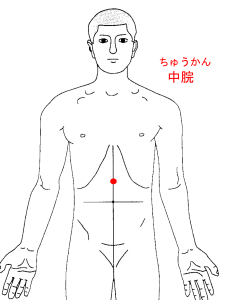

→太衝(たいしょう)、太白(たいはく)、中カン(ちゅうかん)

Bパターン② 胃腸を動かすエネルギーが弱いタイプ(気虚:ききょ)

【特徴】

―食べたものがずっと胃腸に残る

―倦怠感、身体のだるさがとれない

―やる気、気力がでてこない

―胃腸全体に消化不良が停滞し、胃腸全体にむくみがある

【見分け方】

脈診 : 力が弱く、じとっと湿っている

腹診 : 全体的に張りがなく、どすんとした重さがある

舌診 : 白い苔が分厚く、舌全体が肥大している

胃腸を動かすエネルギーが不足して、胃腸の内容物が先に送っていけず、停滞してしまう状態です。このままでは、その場所で食べ物の消化・発酵がすすみ、ガスが発生しつづけ、胃腸の痛みを引き起こし、急に腹痛を伴う下痢がおこることもあります。

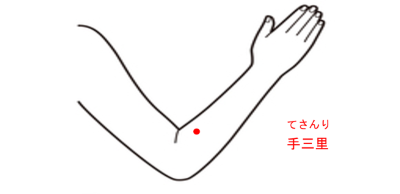

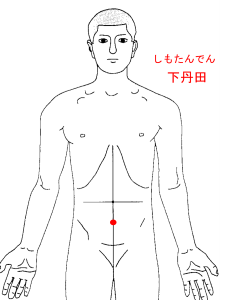

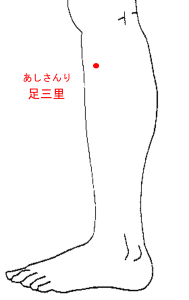

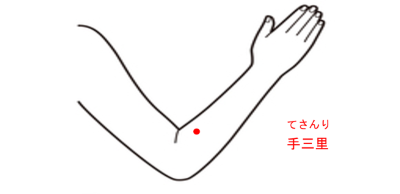

【使用するツボ】

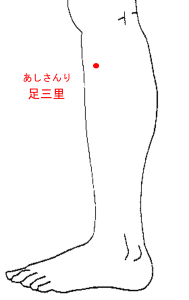

→足三里(あしさんり)、手三里(てさんり)、下丹田(しもたんでん)

機能性ディスペプシア

実際の症例1 25歳 男性

胃の気持ち悪さで夜中に目が覚める

■状態

1年前のある日、急な吐き気があり、息ができないくらい胃の痛みがあり、眠れない状態になった。消化器内科の検査(CT、血液検査、胃カメラ)では異常なく、機能性ディスペプシアと言われた。頓服の吐き気止め(メトクロプラミド)を週2~3回使用し、なんとかしのぐ日々が続いた。10日間仕事を休んだ。状態は徐々に悪化し、食べれない、がんばって食べてもすぐにお腹がパンパンになる、逆流性のすっぱ苦いものがこみ上げる、食べてないときも常に違和感がある、胃の気持ち悪さで夜中に目が覚めるなどの症状が毎日続くようになった。何件も病院に行って、胃カメラで胃炎と逆流性食道炎と言われ、いろんな薬を試していった。タケキャブ(胃酸を抑える)は全く効かず。アコファイド(消化管の運動促進)よりも、ソラナックス(安定剤)のほうが効いた感覚があった。発作的な急な症状の対策は慣れてきたものの、現状維持が続き、病院以外の方法で、鍼灸を試そうと思い、うめはら鍼灸院に来院。

■病院での投薬状況

タケキャブ(胃酸を抑える)

メトクロプラミド(吐き気止め)

アコファイド(消化管の運動促進)

ソラナックス(安定剤)

その他

■鍼灸治療

自律神経調整、パターン① 肝臓が胃をいじめているタイプ(肝脾不和:かんひふわ)のツボ

背骨に近い背中のコリをほぐす、お腹にごく浅くハリを中心に行った

■経過

鍼灸治療は効果をはやく出すために週に2回で始めることにした。3回目の鍼灸治療後、週に3~4回あったきつい痛みと吐き気が週に1回になった。こんなことは病院の治療ではなく、すごくうれしかった。しかし、4、5回目の時はまた週2~3回にもどり落ち込んだ。良い反応はある気がして、もうしばらく続けてみようと思い、6回目にはきつい痛みと吐き気は週1回になった。ここから鍼灸治療を週に1回に治療間隔を伸ばした。この時点では、まだ食べると毎回お腹がパンパンになる状態。8回目以降はきつい痛みがなくなり、普段の胃の違和感も忘れることも出てきた。その後、症状の改善に合わせて、鍼灸治療を2~3週間に1回に減らしていく。食前の緊張感がかなり和らいで、友達と会食に行くこともできるようになった。ここで、だいぶ自信がついたので、大阪にライブにいくことに。これが大変効果があり、何かが抜けたように大幅に改善。その後、症状が再悪化しないように鍼灸治療を1か月に1度継続して、現在初診から2年が経過、多少のアップダウンはありながら、良い状態が続いている。胃の事を全く考えていないことの方が多く、胃の事を気にしないように過ごしていたら、さらに良い状態になっている。

■特に効果のあったツボ・筋肉

→太衝(たいしょう)、背中のコリ(胃の裏の高さ)をほぐす

機能性ディスペプシア

実際の症例2 28歳 女性

常にお腹がキリキリ痛む 休職2か月目

■状態

はじめはとにかく疲れる状態でした。仕事が続けられないくらい全身のだるさがある。しかし、職場の人数的に休めなく、がんばって通勤していたら、どんどん悪化し、胃や食道の違和感が強くなっていった。とうとう仕事にいけなくなり、休職2か月目にはいった。職場からはいつ戻れるか電話がくるが、戻れる気がしない。常にお腹のキリキリとした痛み、残便感が強い、朝の吐き気、少し食べるとすぐに食べれなくなる、体重減少-3~4キロ、寝ても寝ても眠い。弱く続く頭痛。消化器内科では、胃カメラで軽度の逆流性食道炎がり、機能性ディスペプシアと言われた。ほかに大小の病院を3軒まわった。いろんな薬を試したが改善がなく、鍼灸治療を試すことにした。不安感が強くなってきているが、心療内科にはまだ行っていない。

■病院での投薬状況

アコファイド(消化管の運動促進)

モザブリド(消化管の運動促進)

ネキシウム(胃酸を抑える)

デパス(安定剤)

その他

■鍼灸治療

A自律神経調整、Bパターン② 胃腸を動かすエネルギーが弱いタイプ(気虚:ききょ)のツボを中心に行った

■経過

改善を早めるため、週に2回の鍼灸治療を開始。2回目の鍼灸治療後、いつもと違うだる眠さがあり、すごくよく寝れた。スッキリするかと思ったが、逆にどんどん眠くなる感じがあった。悪化したようには思わなかった。これは、よくある反応で、疲れが深いものの、それを上回る緊張感がある場合、鍼灸治療によって緊張感がほぐれ、疲れをより感じるようになる。この場合、疲れ・だるさにまかせてどんどん寝るとよい。どんどん体力の充電をすることにより、回復が早まるケースが多くある。2回目の後のたくさん寝てから、徐々にお腹のキリキリした胃の痛みがましになっていった。5回目の後、食後の膨満感が減り、食べることの恐怖感が薄れ、食べる量が増えた。うどんかスパゲッティしか食べれなかったが、ご飯も食べれるようになった。良い効果が出てきたので、7~10日に治療間隔を伸ばした。8回目、食べる量が増えてきて、体重も戻り始めた。仕事に週2回3時間だけ戻ってみる。4か月ぶりの仕事ですごく疲れたが、何とか耐えれた。10回目、胃の調子、疲労感も改善傾向で、週5回5時間仕事に行けるようになった。15回目、睡眠の状態もかなり調子よく、仕事の疲れも普通程度になり、いったん鍼灸治療を卒業とした。

■特に効果のあったツボ・筋肉

→足三里(あしさんり)、手三里(てさんり)

機能性ディスペプシアに効果のあったセルフケア(個人差あります)

●15分ウォーキング

安心物質セロトニンの増加により、自律神経がリラックスし、胃腸が動きやすなる

●足の裏をゴルフボールでゴロゴロする、家族に踏んでもらう

足の裏(とくに土踏まず)は胃腸のツボがあり、胃腸が動きやすくなる

●お尻歩き(前に10歩、後ろに10歩 ×3回を朝晩行う)

腹筋、背筋、骨盤内の筋肉を動かすことができるので、胃腸の動きがよくなる

●食べ物の選び方

食べ物によって、症状が悪化、改善する場合があります。お腹の張りが和らぎそうな食材を3日間連続で食べてみて、効果があるか確認する。あるいは、悪化しそうな食べ物も試してみて、原因捜しをすることで、食材を選んでいきます。これは個人によって、腸内細菌の種類が違うため、その人の腸内細菌にあう食材が違うためです。

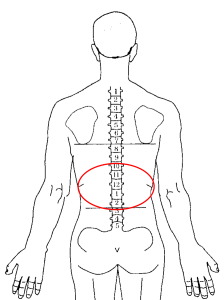

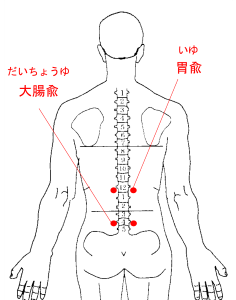

●背中のツボにお灸

※やけどしないお灸を選ぶことが大事です

胃兪(いゆ)、大腸兪(だいちょうゆ)

●酢

酢酸(酢の主成分)は界面活性剤の働きで、水と油の間の界面(境界面)に吸着し、表面張力を下げます。この表面張力の低下によって、泡膜が不安定になり、泡が破壊され、消泡作用がおこります。膨満感の解消に役立ちます。ポン酢、ドレッシング、酢ドリンク、梅干しなど。摂取しすぎには注意してください。食前に、少量の梅干しを食べると、胃腸の動きがよくなり、食べやすくなる患者さんがおられました。

●白湯

少量(50ミリ程度)をちびちび飲む。ディスペプシアの人はコップ一杯飲むと多すぎることがある。口にものが入ると、胃が動く。胃に物が入ると、大腸が動く(胃大腸反射)がおこるので、その神経反射を利用する。朝の排便にも良い効果。

●スパイス

カレーを食べると腸の動きが良くなる患者さんが多いです。カレーを食べれる状態であればですが。様々なスパイスが胃腸を刺激し、動きを良くしてくれます。こちらも取りすぎ注意です。

カレー:クミン、コリアンダー、カルダモン、シナモン、レッドペッパー、ターメリックなど

チャイ:シナモン、クローブ

調味料として:コショウ

お味噌汁にショウガ:ショウガ(摺る、しぼり汁)