【自律神経】を調整する鍼灸治療 岐阜『うめはら鍼灸院』

ブログ

お知らせ

お知らせ

カテゴリー

ブログ

「喉の痛みと咳が2週間続く」お客様の声をいただきました

※掲載許可をいただいております。

■当院に来られる前の状況

喉の痛み 咳が2週間程続いていました。

病院で薬をもらって飲んでもなかなか治りませんでした。

うがい、市販の咳止めなど色々試しましたが、効きませんでした。

■当院の施術を受けられて、どうなりましたか?

刺さない鍼を受けて、(刺さない鍼の)すごくにぶい痛みがありましたが、

終わったら、嘘のように胸がスッキリして、喉の痛みがほとんどなくなっていました。

咳もでなくなっていき、鍼を受けた日をさかいにどんどん良くなっていきました。

最初は咳やのどの痛みが鍼でよくなるとは思いませんでしたが、

こんなにもスッキリしてびっくりしています。

病院に行っても、薬を飲んでも治らない不調がある方は一度

梅原先生の鍼を受けられると良いと思います。

驚く効果が得られるかもしれません。

~以上~

コメントをいただき、ありがとうございます。

この方は、2件の病院とクリニックに行かれて、

薬が合わなかったのか喉の痛みが改善しないという状況でした。

アレルギーの薬、風邪薬の両方でほとんど効果を感じないとのこと

熱はないのですが、夜寝つけないほどひどい状態でした。

このような患者さんは、年間で数えると10例以上施術する機会があります。

15年間で少なくとも100例は施術しています。

・風邪をひいて、熱は下がったが、スッキリしない

・肺炎で入院して、ある程度回復、退院したが、その後の体調がすぐれない

ところで、

僕は病院が、どちらかというと好きです。笑

どんな目的で検査するんだろうとか、どんな理由で薬をだすんだろうとか、

興味津々です。病院から帰ったら、調べる調べる笑

東洋医学をやっている人間が、病院好きなんてどうかしてますか??笑

やっぱりまず病院に行くべきです。

ガンでも隠れてたら大変なことですから。

2,3件、病院に行ったのに、スッキリしないという場合に、

病院と並行して、東洋医学の出番ですね。

そんなにひどい状態なのに、1回で効果がでるの?

と思われる方もいるでしょう

ここが大きなポイントです。

西洋医学と東洋医学は患者さんをみている角度が違います。

西洋医学で難しい症状が、東洋医学では簡単なことがあるのです

もちろん、東洋医学で難しいことが西洋医学では簡単ということも多々あります。

危険性や施術後に余計にひどくなるという心配がなければ、

試してみてはいかがでしょうか

この症例の施術方法は、またの機会に掲載します。

刺さない鍼で施術するんです。

また経絡と筋膜もばっちりはまっていますよ

喉の痛みと咳が2週間続くという状態が

刺さない鍼で改善したという

お客様の声でした

施術室より

岐阜県本巣市の「膝」「腰」「自律神経」専門の鍼灸院

うめはら鍼灸院

梅原知也

院長自律神経失調症に関連する症例

「三国志に登場する名医」鍼灸の歴史

今回は三国志に登場する名医を紹介しましょう

華 佗(か だ - 西暦208年)

中国・漢の時代の薬学・鍼灸に優れた伝説的な医師・神医として知られています。

華佗には様々な記述が残っています

・養性の術に通暁しており、百歳に近いのに若々しかった

・麻酔を発明し、腹部切開手術を行った

・気功、太極拳の元となる動物の動きをまねた体操(五禽戯:ごきんぎ)を発明した

残っている記述の中でも、印象的なのが、

三国志で有名な曹操とのエピソードです。

曹操のお付きの医者となり、

持病であった頭痛やめまいの治療に当たっていました

しかし、当時の医者は待遇が低く、

華佗は「医書をとりに故郷に帰る」といい、

さらに「妻が病気だ」といって、曹操のもとに戻ろうとしなかった

妻の病気は嘘で、曹操がそれを突き止め、

曹操は怒って華佗を拷問の末に殺してしまう

牢獄の中で、持っていた医書を門番に渡したが、

門番の奥さんが、その医書を焼いてしまった

(なんともったいない!)

のちに、曹操は

「自分の頭痛を治せるのは華佗だけだったのに、

華佗を殺してしまった~」

と嘆きます。

さらに、その後、曹操の子供・曹沖が病に伏した時に、華佗が死んでしまっておらず、

曹沖を死なせてしまった時に

「なんで、華佗を殺してしまったんだ」

と後々まで後悔したと言われています。

もう一つ曹操が華佗を処刑してしまうエピソードがあって、

曹操の頭痛を、

「麻酔薬を飲み、斧で頭を割って、原因を取り除きましょう」と華佗が進言し、

(途中を省きます、)

「お前はわしを殺す気か」と怒り、やはり華佗を処刑してしまいます。

また、三国志の豪傑・関羽の治療では

毒矢が刺さった右腕の骨を削って治癒させています。

その手術の直後、骨を削られた関羽は酒を飲み、平然と碁を打っていたという

関羽の豪傑ぶりをあらわすエピソードにもなっています。

ほかにも、たくさんの記述が残されています。

少し脚色されているのを差し引いても、華佗は素晴らしい功績を残しています。

曹操の頭痛には、

「隔兪(かくゆ)」

という背中のツボが使われたという文献も見られます。

およそ、1800年前の三国志に登場する神医・華佗のお話でした。

施術室より

岐阜県本巣市の「膝」「腰」「自律神経」専門の鍼灸院

うめはら鍼灸院

梅原知也

院長鍼灸の歴史

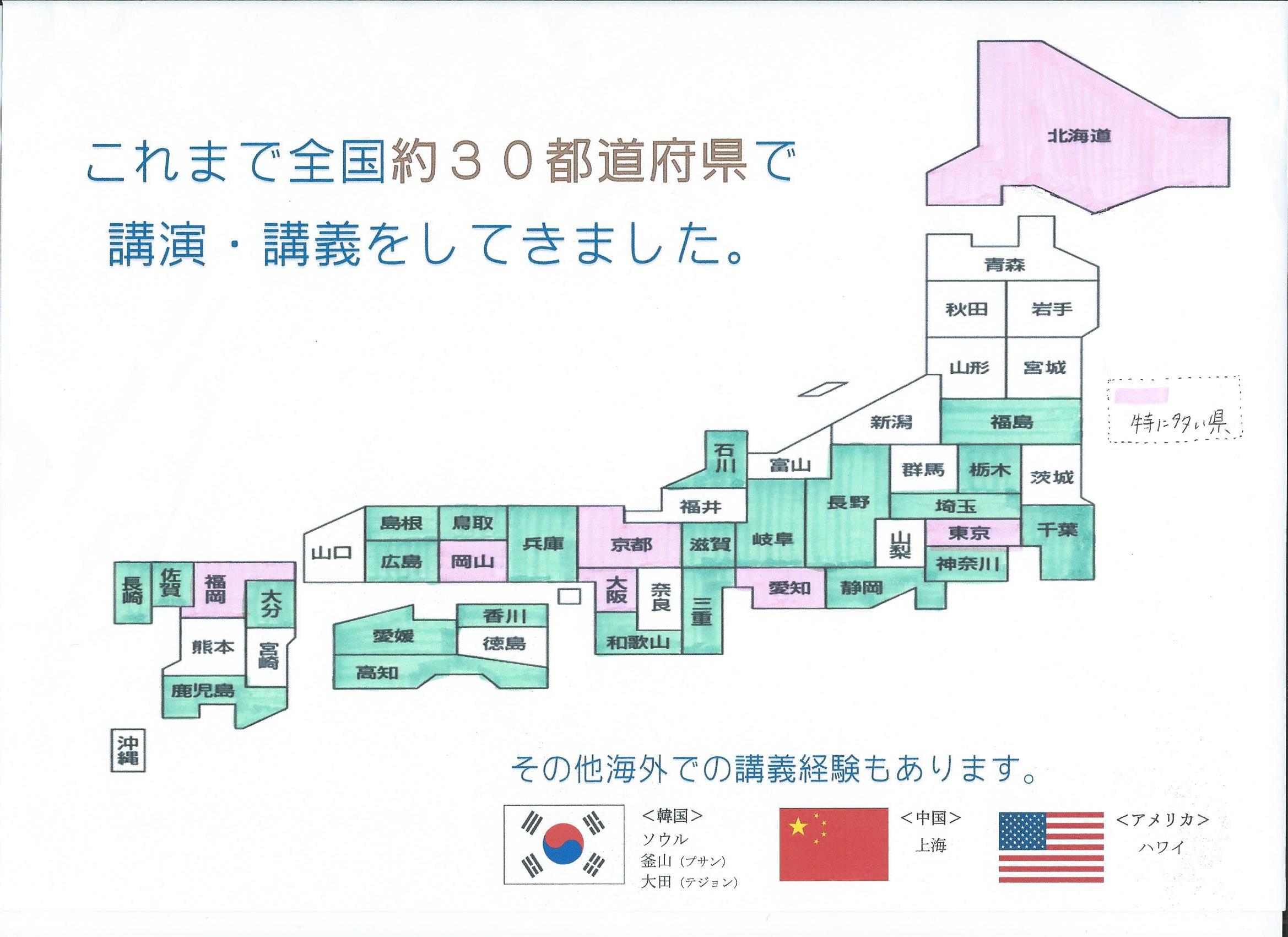

白地図で講師の経歴をまとめました

講師の経歴をまとめたものを妻が作ってくれました。

改めて数えてみると、10年間で30都道府県以上で講師をさせていただきました。

師匠をはじめ、機会を与えていただいた方に感謝申し上げます。

この経験を今後も活かしていきたいと思います。

施術室より

岐阜県本巣市の「膝」「腰」「自律神経」専門の鍼灸院

うめはら鍼灸院

梅原知也

院長日々のこと

「中国3000年の歴史?」鍼灸の歴史

中国医学の歴史は、本当に長いものですが、

現存する最古の医学書は

「足臂十一脈灸経」

というもので、写本しか残っていませんが、

馬王堆漢墓という紀元前168年に埋葬されたお墓から出土していて、

絹の布に書かれて発掘されました。

研究者によると、秦の時代(紀元前778年~紀元前206年)のものとされています。

中国医学を学ぶと、日本の歴史年表と中国の歴史年表を比べることがあります。

日本が紀元前200年ごろに稲作をやっと始めたころには、

すでに、中国は秦の始皇帝が中華を統一して、万里の長城を築いています。

文字の発達も早かったのでしょう。

一説には、民族が多すぎて、言葉が通じず、

文字(書面)で重要事項の通達などコミュニケーションをとる必要があったとのことです。

そして、文字を使って「まとめる」というのも古代中国の人々の偉業だと感じます。

とくに、

漢王朝の時代がすごい

紀元前206年から紀元208年ごろまでとされていますが、

この400年間に中世ヨーロッパの産業革命のごとく、もしくは近年のIT革命のごとく

イノベーションが起こったのでしょう

漢字

漢方薬

羅針盤

紙(パピルス紙よりも現在に近いもの)

ほかにもたくさんあります。

昨今の中国情勢は頭をかしげることがありますが、

この漢の時代を僕はリスペクトしています。

国が統一され、長期にわたり安定したことが文化を成熟させたともいわれます。

漢の時代のあと、激動の三国志の時代に突入します。

特に鍼灸の歴史としては

「黄帝内経(こうていだいけい)」

を外すことはできません

この時代に中国伝統医学(Traditional Chinese Medicine)が

かなりの完成度になっています。

一旦、完成したと言い切っていいぐらいです。

日本の東洋医学もここに確実なルーツがあります

現在の歴史的な見解をまとめると、

鍼灸は約3000年前の中国、鍼は黄河流域、灸は揚子江周辺で始まった

約2000年前の漢王朝では高度な医療体系として、書物にまとめられている

そして、日本では1300~1400年前に伝来し、現在に至っている

近代西洋医学は300~350年の歴史とされますが、

それ以前は、鍼や灸、漢方薬が、医療の主流だったわけです。

今日も鍼灸の歴史を感じつつ、

施術に向かいます。

施術室より

岐阜県本巣市の「膝」「腰」「自律神経」専門の鍼灸院

うめはら鍼灸院

梅原知也

院長鍼灸の歴史

お車でご来院の場合

本巣縦貫道 北方サンブリッジから車で2分

本巣縦貫道 アピタ北方店から車で3分

※ナビの設定は「本巣市宗慶157-2]と入力してください。

住所 〒501-0462 岐阜県本巣市宗慶157-2(もとすしそうけい)

電話 058-322-3130 0120-975-738